東北・関東百名山の旅(3)

筑波山 標高: 男体山(860M)、女体山(877M) 所在地:茨城県

登山前日筑波山近くの道の駅「にのみや」で車中泊。ここはあの二宮金次郎の所縁の地のようで、彼の銅像が立っていた。

雨になれば登山を中止して帰るつもりだったが、なんとか天気は持ちそうで筑波山へと向かう。神

社の駐車場から登山口へ。登山口にはここが一番近い場所。同年輩の男性が親切に詳しく登山

口から山頂への道を教えてくれる。

登山が終わり帰り道、車中から筑波山を望む。双耳峰の山容はもう少し右の方からなのだが。

東京の高い建物から見える独立した山は富士山とこの筑波山らしい。地元の人はには自分たちに近

い筑波山をひいきするために富士山にも負けない良い姿の山だと思っているようだとか。

筑波山は決して侮ってはならない山だ。ケーブルカーなどがあるので観光気分でやって来て、片道を

登るか下るにしても実はその登山道は2,3千メートル急の山に匹敵するような大変な道なのだ。大岩

があり、急坂があり決して油断するなかれ。今回の山旅も雨にも会わず予定通り3座を登ることが出来

安堵する。「今年はこれで終わりになるのかな?」と思いつつ家路へと向かう。

筑波山は86座目の百名山。

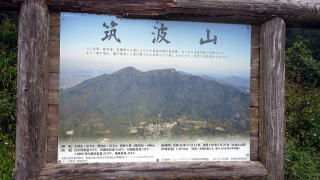

筑波山遠望

筑波山が高さ千メートルにも足りないのに深田久弥がどうして百名山に選んだのか気になり調べた。

彼の著書「百名山」によると、その歴史の古いことと、昔「常陸風土記」の中の記事として次のような

ことを挙げている。「昔、御祖の神が所々の神のもとを巡った際、日が暮れて富士山に着いた。宿を

求めると富士の神は物忌のゆえをもって断った。御祖の神は大変怒って「今後お前のいる山は夏冬問

わづ雪や霜に閉じ込めてやるぞ」と言い残して東の方に行くと筑波さんがあった。そこの神は温かく迎

え、食事の用意をして歓待した。御祖の神の喜びはこの上なく「そなたのいる山は月日と共に栄えあれ。

今後人々が集い登り、飲食の物も豊かに捧げるであろう。それが代々絶ゆることなく、千秋万歳、遊楽

の窮まることを知らないであろう。」とことほいだ。 以上深田久弥の「百名山」より。

登山道

道はかなり歩き難く、このように木の根っこがあり、

山頂に登るにつれて大岩などが現れる。これから

先も結構難儀しながらの登攀となる。

迎場コースとの分岐

女体山御本殿

女体山から男体山を望む

一瞬の晴れ間を狙って写す。少しづづ雲が取れ

てきているようだ

女体山山頂(877M)

筑波山山頂でもある。

山容に二つの頂があることから

自然と男女の2柱の祖神を祀ら

れるようになったとか。

男体山山頂(860M)

急坂を登り10分程度で着く。

御幸ヶ原

ケーブルカーの山頂駅があり、観光

客は気軽にここまで上がって来れる。

今日は天気が悪く、時間も早いので

誰も来ていない。静まり返っている

こんな杉に出会う。いい感じで二股に分かれている。

人が触っているのだろう、下の中心部がつやつやに

光っている。名前は付いていないのだが、夫婦杉とでも

名付けても良さそうだと思う。

男体山まで1.4キロ地点

山全体がガスでおおわれているようで

登山道が結構濡れている。ゆっくり滑らな

いように歩かねばならない。時々上から

雫が落ちてきて、雨が降っているのかと

思ってしまう。

登山日: 2017年10月12日(木) 曇りのち晴れ 単独行

コース: 筑波神社登山口(6:57)→(7:17)ベンチ→(7:37)男体山まで1.4キロ地点→(8:00)

二股杉→(8:32)御幸ヶ原(8:40)→(8:53)男体山山頂(9:00)→(9:30)女体山山頂

(9:55)→(10:38)母の胎内潜り→(10:45)弁慶七戻り→(11:57)迎場コースとの分岐

→(12:10)筑波神社登山口着

ガマ石

永井兵助がこの場所でガマの油売りの口上を

考え出したと言われている。

筑波山は双耳峰の山で、その両方の頂に、

本殿が祀られている。次に女体山を目指す。

母の胎内潜り

小学生達が面白そうに潜っていた。

下りは白雲橋コースを選ぶ。下りは

なかなかな道で、大岩などがあり

その上に急な斜面が待っていてかなり

苦労の絶えない登山道だ。

登山口

登りは白雲橋コースでなく

ケーブルカーに沿った道を

行く。

弁慶の七戻り

この大岩が今にも落ちそうなのであの豪傑

弁慶すら通るのに七回も後戻りしたと言わ

れているとか。

白雲橋コースでは小学生の遠足にぶつかる。

3年生たちが登って来るは来るはで、こちらは

待つことが多くなかなか下れない。どうやら観

光ガスが10数台も来ていて、3、4学校の生徒

達が登ってきているようだった。遠足に人気の

山なのだ。