熊野古道を歩く(1)

古い町並みを通る。

JR線の高架をくぐると和歌山市からの古道に合流

する。右折したところにかって「熊野一の鳥居」が

あったらしい。角を左に進み「祓戸王子」へ向か

う。

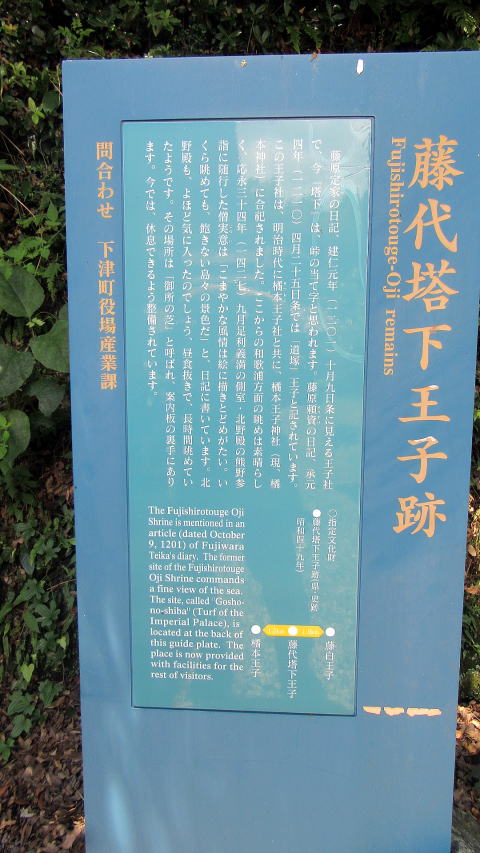

鈴木屋敷

藤白神社の境内にある鈴木屋敷は、熊野信仰

を広めた鈴木家の旧邸宅。平安時代に上皇や

法皇たちの宿にもなったと言われている。

この鈴木屋敷は全国の鈴木さんの総本家と

言う事。

2019年7月7日(日)、晴れ

太刀の宮

蕪坂王子からは有田川に向けて一気に下る

下り始めて15分位の所にこの太刀の宮が

ある。

「元和の昔(1615年〜23年)宮崎氏の

一族に当たる宮崎貞直が大坂夏の陣から

故郷宮原荘へ帰る途中、この神社で名剣の

霊験によって気難を逃れたので、その剣を

神社に奉納したといういわれがあります。」(

有田の観光情報より)

南方熊楠の名の由来となった「千年楠」

祓戸王子に向かう。昔はこの場所にあった

らしいが、今は私有地となりここから少し山

に向かう所に移されたようだ。

祓戸王子(神社)跡

小高い山の上にあり左側からは

街とJRの高架が見下ろせる。

熊野本宮大社の手前にも祓戸王子がある

ように、熊野の入口として「垢離」を取って、

心と体を清める場所のようだった。

雄山峠を越えて熊野に参詣する熊野古道

は小栗街道とも言われている。

丁石地蔵の一丁

麓から峠まで1丁(109m)毎に丁石地蔵が

祀られている。ここから藤白坂が始まり最初の

峠を越える。

蕪坂王子跡

万葉歌碑

万葉集巻七(一二一四)

橘本王子(阿弥陀寺)

コースと歩行時間(お昼前後に休憩あり):

海南駅(8:30)→(8:52)藤白王子(藤白神社)→(9:16)祓戸王子→(9:33)藤白神社→(10:46)

塔下王子(地蔵峰寺)→(11:38)橘本王子(阿弥陀寺)→(11:58)所坂王子(橘本神社)→(12:30)

一壷王子(山路王子神社)→(13:40)蕪坂塔下王子→(14:28)山口王子→(15:20)紀伊宮原駅着

「熊野詣は平安時代の上皇や貴族が始めた。延喜7年(907)の宇多法皇が最初で本格的になるのは寛

治4年(1090)の白河上皇から。信仰は武士、そして室町時代には庶民に受け継がれていった」との事。

「熊野古道には大きく5つのコースがある。一番有名な中辺路、そして大辺路、あと紀伊路、高野山と小辺

路伊勢路。紀伊路から中辺路は公式参拝のルートで、上皇、貴族は京から淀川を船で下り、大阪の天満

橋付近に上陸してから紀伊路を南下して中辺路に向かった。」とある。

私はまず一番入りやすい紀伊路を目指す、と言っても大阪から歩くのではない(ガイド本にはないので多

分すでに道はないのだろう)。天王寺からJRで海南市まで行きそこから紀伊宮原駅までのコースを歩く。

これがまたかなり大変なコースだった!

今日のゴール紀伊宮原駅は遥か下の町まで

降りることになるのだろう。

右から速玉大社の薬師如来、中央が本宮大社の阿弥陀如来、左が那智の先手観音

「熊野本宮大社の主祭神の家都御子神(けつみこのかみ)は阿弥陀如来、新宮の熊野速玉神

社の熊野速玉男神(くまのはやたまおのかみ)は薬師如来、熊野那智大社の熊野牟数美神(く

まのむすみのかみ)は先手観音とされた。そして熊野3神は熊野三所権現と呼ばれている。」

(ウィキベディアより)

弘法大師が村人の無病息災を願って生爪で描いたと

伝えられていて、幅4m余りの自然石に阿弥陀仏と地蔵

菩薩が線彫されている。古道沿いに位置することから

旅人の病をいやし、道中の安全を祈念するためにも刻ま

れたのだろう。とも言われている。

後ろを振り返ると、今越えてきた

山がそこに。後は宮原駅に向

かって進み、熊野古道とは途中

町の中で離れて、駅に向かいます。

紀伊宮原は無人駅で切符はコインか

1000円札しか使えません。私は運悪く

どちらもなく困って、店を探し5千円を

崩してもらい無事乗車できました。

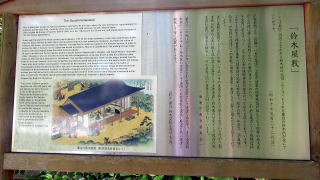

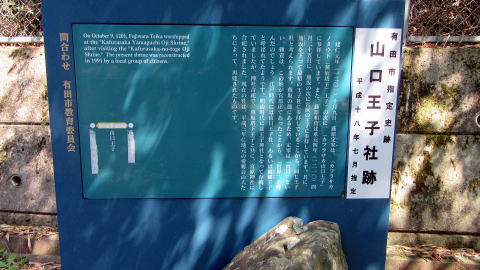

「建仁2年(1201)10月9日藤原定家は蕪坂

塔下王子の次に蕪坂山口王子に参拝して

います。藤原頼資は承元元年(1210)4月2

5日に蕪坂の次に宮原の王子に参詣してい

て、共に蕪坂を下っています。」(説明文

より)

山口王子社跡

ほぼ降り終えて町の中ある

のが私の今回第1回目の

熊野古道の最後の王子社跡

中央の万葉歌碑 「紀ノ國の昔弓雄の鳴り矢もち 鹿取りなびけし坂の上にぞある」

(「紀伊の国の伝説の猟師が昔かぶら矢で鹿を倒したことのある坂の上に立っている。」との意味。

大宝元年(701)持統、文武両天皇が紀伊国へ行幸されたとき従者が詠んだ歌。蕪坂の由来と

なっている。

拝の峠

急な道が続く。山道に入るまでは農家があるので

軽トラが走れるように舗装になっている。おばさん

の言葉通りかなりきつい坂道だ。見晴らしの良

い所から見るとかなり登っている。標高は300m

を越えている。

一壷王子からがこのコースでの一番辛かった

所。民家が続く川沿いの道をひたすら歩く。太

陽光線がきつい。自販機を見つけて冷水で元

気つける。駅を出てからコンビニもなかった。この

道にも人の姿がない。なんとかおばさんを見つ

けて道を確かめる。かなりの急坂が待っている

との事。その急坂の始まりにやっと着く。さあ頑

張って行こう!

一坪川に沿う道を行くと着く。

秋祭りの泣き相撲(子供の健やかな成長

を願う)で知られている。

所坂王子

植物の野老(ところ)がこの付近に多く自

生していたことから王子の名つけられた

ようです。橘の木の実がミカンとなり菓子

となったことからこの橘本神社はミカンと

お菓子の神様としてミカン、菓子業者から

崇められているとの事です。

所坂王子(橘本神社)

かつては所坂王子社で、明治時代に

橘本王子社などを合祀してその名

前になる。

所坂王子への途中の加茂川に架かる橋

交通の要所のこの付近には伝馬所や旅籠

が並んでいたらしい。

地蔵峰寺から標高約300mの峠を

一気に下る。農道は舗装されて暑い、

こんなミカン畑の中も通る。下るにつ

れて民家(みかん農家)が多くなる。

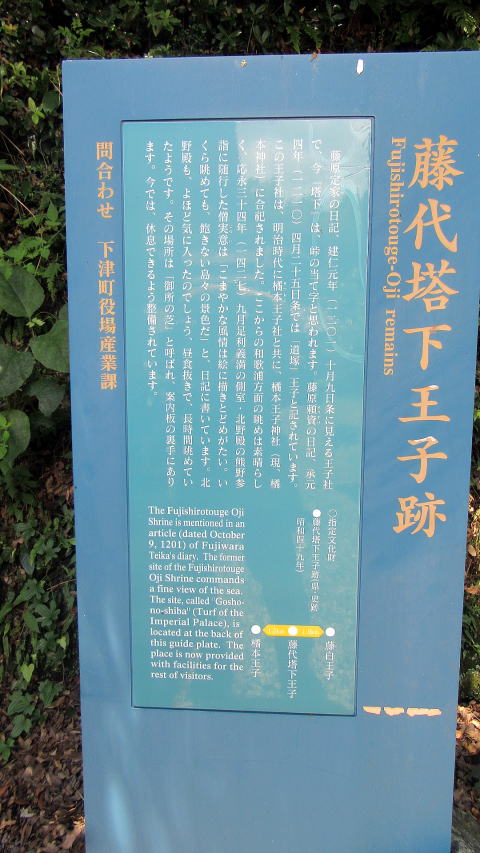

藤白塔下王子(地蔵峰寺)

本尊は高さ3m余もある石

造りの地蔵座像。ここで少し

お昼前の休憩。

御所の芝からの眺め

白河上皇の行在所跡と言う「御所の芝」

和歌の浦、紀伊水道を眼下に四国まで

見渡せる良い所。風もありしばし旅の疲

れを忘れさせてくれる。

地蔵座像

昨日まで雨が続いていて今日が晴れているが

山道は気温が上がりとても蒸し暑い。私は軽登山

靴で歩いているが、昔の人は着物でわらじを履い

ていただろうに、山道は大変だっただろうと思う。

急坂をかなり登って峠の手前まで来た、後少しで

地蔵峰寺に着く。コース前半での峠越えが終わり

そうだ。

駅前から「熊野古道」の道標があり、

そうれを辿って行くと、

熊野古道・紀伊路

(1)海南から藤白坂を登り、拝の峠を越えて有田へ

第1回目の熊野行動歩きは無事に終えることが出来ました。途中祓戸王子跡まで寄り道をし、

藤白王子権現本堂でゆっくりしたこともあり予定より1時間ほど長くかかったようです。歩行数は

35831歩でした。

夏は特に暑く、コースにコンビニなどもなく非常食と飲み物は必需品です。このコースは峠を2つ

越えるので山歩きのつもりで実行するのが望ましいと思います。道中古道歩きの人には誰にも

会いませんでした。

私には、この道を歩いてみて千年以上もの日本の昔の出来事に改めて触れてみることが出来、

忘れかけていた奈良時代や、飛鳥時代の事を再度学ぶいい機会になりました。

こんな道も歩く

当時の上皇や天皇が本当にこんな道を

歩いたのだろうかと思いながら歩く。

藤白王子権現本堂

ここに入ると、鈴木さんですかと尋ねられた。

全国の鈴木さんがここを訪れて記帳している

ようだ。案内人から鈴木さんのルーツと熊野

三所権現の話を聞く。

藤白神社・(藤白王子跡)

九十九王子の中でも格式高い五躰王子の一つ。

歴代上皇らも宿泊した所。現在でも往時の面影

を残している。境内の藤白王子権現本堂は注目

すべき。

JR紀勢線・海南駅

さあ、ここからスタートだ!昨日までは大雨が

続いていたが、運よく今日は晴れ、有難いがか

なり暑くなりそうだ。

筆捨松

平安前期の絵師巨勢金岡が熊野詣

の途中熊野権現の化身の童子と絵の

描き比べをして負け絵筆を捨てたと

伝わる所。傍に大きな硯石が彫られ

ている、

七丁地蔵

花が供えられて、大切に祀られている。

毎日誰かがここにやって来て世話をして

いるのだろう。

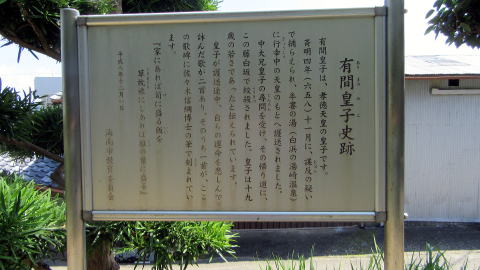

有間皇子の墓碑

藤白神社からすぐの所の藤白坂の入り口に立つ

有間皇子の墓碑。斉明天皇4年(658)謀反の

疑いで捕らえられて、藤白坂で絞首刑にされた

という。

急な坂道が続く。

家並みを抜けると町が見下ろせる。

この後山道に入る。

一体何があったのかと調べてみると、話は「大化の改新」(645年)迄さかのぼります。皇極4年(645)

中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足らにより皇極天皇(女帝)の御前で時の権力者である蘇我入鹿

が首を切られる。そして蘇我氏が滅び、これが「乙己(いつし)の変」。大化の改新の始まりです。

皇極天皇のショックは大きく弟に皇位を譲り、孝徳天皇の代になりました。中大兄皇子は政治的に力を持

ち皇太子になり、皇后には中大兄皇子の妹がなり、鎌足は大臣に就き、さらに権力を強めていきました。

中大兄皇子は天皇をないがしろにし、言う事を聞かないため、孝徳天皇は悩み苦しみ生まれた有間皇子を

残して崩御されます。その後、退位した皇極天皇が再び位に就き斉明天皇となるのです。

中大兄皇子は依然として皇太子、有間皇子も皇太子(当時6歳)、さあ、大変です。皇位継承者が二人に

なりました。悲劇の幕開けです!

中大兄皇子は蘇我入鹿を殺した後、兄を謀反を企てたとして死罪にし、その他妃の父を讒言(偽って人を

悪く言う事)の罪で自殺に追いやりました。次が有間皇子が標的になりました。

有間皇子は身の危険を感じ病であるように偽って保身をしていたと言われています。しかし、蘇我の

赤兄(そがのあかえ)に謀反をそそのかされ牟婁の湯(白浜温泉)に護送される。そこで中大兄皇子に尋問

され、都に護送される途中のこの藤白坂で処刑されます。若干19歳、非業の死を遂げた皇子の話です。

この事件を知って中大兄皇子への見方が少し変わりました。歴史上有名な大化の改新(唐の律令制を参

考にして天皇中心の国造りを目指す)の立役者ですが、後に天智天皇になっていることを考えれば、素

直にその業績をたたえることにためらいが残るようです。

皇子の死43年後、持統天皇の皇子への同情と追慕の歌

「藤白の み坂を越ゆと 白妙の わが衣手は 濡れにけるかも」

と詠み、有間皇子の霊を慰めています。

皇子の霊が熊野詣に向かう人々が通るこの藤白坂の「道の神」としてそのを役割を果たしてきたのでしょう。

有間皇子が自分の運命を悲しんで詠んだ万葉歌碑

「家にあれば 笥に盛る飯を草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る」

鈴木屋敷についてもう少し詳しく:

平安末期(1150年)頃この地を拠点として熊野信仰を普及するために3300余りの熊野神社の

建立に勤めたと言われています。中でも鈴木三郎重家と亀井六郎重清の兄弟は有名で、幼少のこ

ろ牛若丸がこの屋敷に滞在し、重家、重清達と山野に遊んだと伝えられている。後に義経の家来と

して衣川の戦いでその生涯を終えたと伝えられていますが、三郎重家は秋田の山中に逃れ土着帰農

し、鈴木家の分家として現在の秋田県羽後町に歴史を継承し、その屋敷は国の重要文化財に指定さ

れています。(鈴木屋敷の説明版より抜粋)

平安末期作の熊野本地仏

(県指定文化財)